腰部脊柱管狭窄症は生活の質を損なう代表的疾患です。高齢化が進む我が国では、これからも増加していくと予測されます。まず正しい知識をもつことが病気克服の第一歩です。

腰部脊柱管狭窄症は老年期の病と考えられがちだが、決してそうではなく青壮年期にも発症する。病型は、片側下肢が痛む外側型、両側下肢のしびれと間欠性跛行の中心型、これらがミックスした混合型の三つがある。実際には、椎間板ヘルニアや腰椎症性変化が合併して、より複雑になることが多い。

腰部脊柱管狭窄症が多様な形をとるのは、次が関係するからです。

(1)脊柱管の生まれつきの広さと形態

(2)神経根と椎間板の位置的関係

(3)椎間板・椎間関節・黄色靭帯の加齢変化(腰椎症性変化)

これら三つによって脊柱管狭窄症の型が決まります。

1.外側型狭窄症

外側型狭窄(別名、外側陥凹狭窄)は、脊柱管中心部は比較的広いが、脊柱管の外側部が狭いのが特徴。先天的に脊柱管の狭い発育性狭窄症がこの型を取り、発症年齢は青壮年期と早い傾向があります。MRI画像上、脊柱管は全体として狭くないため、たいしたことはないと判断され、患者の辛い痛みの原因と診断されないことがあります。外側型は、患者を苦しめる腰痛や神経根性疼痛の原因であることが多い。

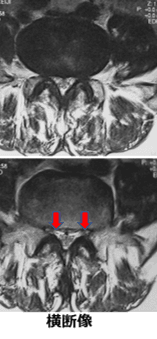

外側型狭窄のMRI・CT所見

MRIでは、椎間板の膨隆や黄色靭帯の肥厚はなく、脊柱管狭窄は明かでない。

上段の椎間板レベルでは、脊柱管狭窄は明らかでない。

一方、下段の椎間板レベル直下には、矢印で示すように外側狭窄(外側陥凹狭窄)を認める。この狭い部分をL5神経根が走行する。

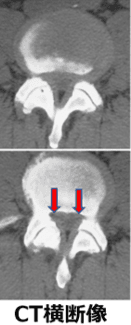

上段CT:L4/5の椎間板レベルでは、椎間関節が内側に位置し、椎弓は狭い発育性の脊柱管狭窄を認める。

下段:その直下では、矢印で示す骨性の外側狭窄(外側陥凹狭窄)を認める。発育性狭窄症に特徴的な所見。

2.中心型狭窄症

中心型狭窄は、椎間関節の変形肥大や椎間板膨隆、黄色靭帯肥厚などによって脊柱管が全周的に狭いのが特徴。外側の骨性狭窄は通常見られないが、あっても軽度のことが多い。中心型では、両側の下肢のしびれと間欠性跛行(歩行中に両足がしびれてきて歩けなくなるが、座ったり、しゃがんだりすると改善するので、また歩けるようになる。これを繰り返す歩行)を示し、高齢者に多く徐々に進行する。す。

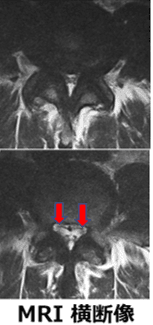

中心型狭窄症のMRI・CT所見

MRI:L4/5で、椎間板の隆あり、脊柱管狭窄を認める。

MRI:L4/5椎間板レベルで、椎間関節の変形肥大と黄色靭帯肥厚によって脊柱管全体の狭窄を認める。

下段:椎間板レベル直下では矢印で示すように外側狭窄は認めない。

CTでは、椎間関節の変形肥大を認めるが、脊柱管中心部の骨性狭窄は強くない。

下段では、外側陥凹狭窄は認めない。

3.超高齢者の脊柱管狭窄症

中心型狭窄症では、下肢のしびれが進行性に広がり、直立姿勢を保つことが困難になり、前屈みの姿勢を取るようになります。さらに連続歩行距離が短縮します。進行すると排尿・排便機能も起こります。

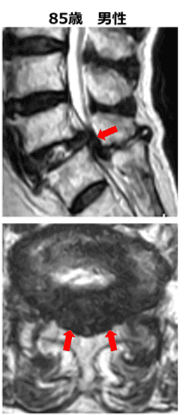

次の画像は、高度脊柱管狭窄症の85歳男性で、極端に進んだ脊柱管狭窄を認め、脊柱管の中は真っ黒に見えます。生活の支障は大きく、排尿・排便障害を認めます。

中心型では、しびれが急に進むわけでも、痛みが強くなるわけでも、すぐに歩けなくなるわけでもないため、この患者さんのように、不自由を感じながらも、その不自由に慣れながら、気がつけば脊柱管狭窄症の最終段階まで進んでいたということが稀ではありません。

痛みなどの、よほど辛い症状がなければ、ヒトは不自由な生活に慣れが起こるという典型的な例です。

4.まとめ

腰部脊柱管狭窄症には、片方の下肢の根性痛で始まる青壮年期の外側型と、両方の下肢のしびれと間欠性跛行が徐々に進行する中心型、さらに、これらがミックスした混合型があります。

外側型の患者は痛みが辛いため、早くに医療機関を受診しますが、MRIでは大したことがないと診断されることが多い。一方、中心型は不自由ながらも生活はなんとかできるため、とことん悪くなってしまうことが少なくありません。

治療法は、いずれの型も症状程度と生活の支障度を考慮して判断されるべきです。MRIなどの画像所見は治療法を決める上では、あくまでも参考程度であり、画像所見だけで治療法を決定すべきではありません。

手術する立場で言わせていただくなら、画像所見が進むほど手術難度は高くなります。外科医泣かせの高度狭窄まで進めないようにして欲しいというのが我々外科医の共通の本音ではないでしょうか。